Black Sabbath: Sabotage

Clôture officieuse de la discographie de Black Sabbath dans sa formation et ses années classiques, Sabotage fête ce mois–ci ses 50 ans sans avoir jamais réussi, depuis sa sortie, le 28 juillet 1975, à rassembler critique ni fans… divisant même jusqu’à ses quatre créateurs. L’album appelle aujourd’hui, il est vrai, la sanction rapide : titre bravache peu prometteur et pochette spectaculairement bouffonne, sessions d’enregistrement notoirement tendues et éprouvantes, il a tous les atours, après un sans-faute de cinq albums en trois ans, du proverbial « disque de trop ». Dans ses sillons pourtant, et sans nostalgie commémorative, une vérité terrassante : huit titres d’exception d’un groupe éreinté, acculé et défait qui, en retour (et non sans adjuvants toxiques), redouble de créativité, ouvre la voie à une nouvelle génération qui piaffe déjà en coulisses et, en riposte à l’adversité, offre le meilleur de son art unique.

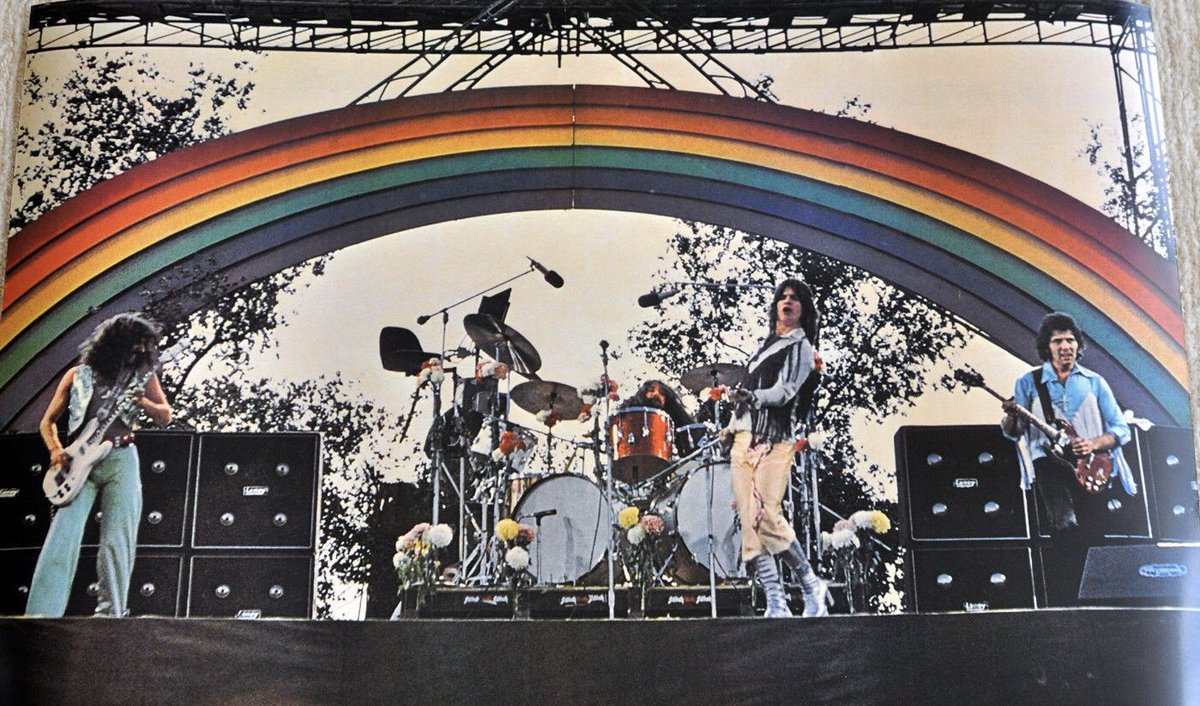

Ontario Motor Speedway, en Californie, 6 avril 1974 : 250 000 spectateurs – le double, même, pour certains – se pressent sur ce circuit automobile, transformé pour l’occasion en arène rock, pour applaudir Rare Earth, les Eagles, Earth, Wind & Fire, Seals and Crofts, Black Oak Arkansas mais aussi Emerson, Lake & Palmer et deux autres groupes anglais, de hard rock à tendance heavy metal (et inversement) : Deep Purple, en version Mark III avec David Coverdale et Glenn Hugues, et Black Sabbath. L’événement – baptisé sans génie mais pour l’histoire « California Jam » et familièrement « Cal Jam ’74 » – est d’une ambition monstrueuse et s’assure par avance une réputation de démesure en étant retransmis en différé à la télévision par ABC et sur les ondes de WPLJ 95.5. Si Black Sabbath a été contraint de céder la tête d’affiche à ELP et Deep Purple, il est alors une formation star aux États-Unis, et de longue date, ses albums s’y étant écoulés par millions. Ils seront toutefois beaucoup à découvrir le groupe de Birmingham un mois plus tard devant leur téléviseur, son arrivée en hélicoptère, sa prestation, époustouflante et peu assortie à l’imaginaire qui lui est grossièrement associé : sur une scène à l’esthétique hippie, adossée à un imposant arc-en-ciel de plastique pour mieux disperser les démons d’Altamont, la batterie de Bill Ward chamarrée de fleurs artificielles, le chanteur Ozzy Osbourne, platform boots et pantalon de satin, flanqué des riffs ténébreux de Tony Iommi et de la basse bondissante de « Geezer » Butler, savoure pleinement l’instant, cherchant à son habitude la communion festive avec le public, implorant l’audience (« C’mon, let’s have a party! », « Let’s rock and roll! »), l’enjoignant régulièrement à taper des mains et taisant toute pudeur artistique (« I love you, we love you all », « You’re beautiful ! »). En fait de hard rock luciférien, d’assemblée goétique et de grand-messe satanique, fantasmés par les ligues américaines et les journalistes paresseux, c’est bien un rock professionnel et passionné, invariablement maîtrisé, qui triomphe alors sur le sol et sur les ondes même du pays qui l’a consacré dès 1970.

Même si une fébrilité, toute artificielle elle aussi, l’occulte opportunément, c’est aussi un groupe épuisé qui, arraché à la dernière minute sur l’injonction de son manager Patrick Meehan à sa retraite anglaise et dépêché par avion, en classe éco, à 9000 kilomètres de distance, se produit héroïquement sur scène ce soir-là, avec une heure de retrouvailles préalables dans un vestiaire pour toute répétition – guitares non branchées. Et même, deux groupes, pour ainsi dire, les fameuses « divergences artistiques », si insidieusement perverses en rock, ayant déjà enfoncé un coin dans l’unité artistique de la formation. Il s’en faudra de quelques mois encore pour que le relationnel lui-même en soit affecté mais ce premier contact avec le « stadium rock » précipite assurément les dissensions, Ozzy sensible aux prestations plus « mainstream » s’éloignant du duo Iommi/Geezer désireux, lui, de défricher davantage de territoires musicaux pour ne pas s’enferrer dans la formule – Ward, pour sa part, est déchiré entre son allégeance à Ozzy et des ambitions musicales étouffées. C’est enfin, et surtout, un groupe ruiné – ou sur le point de l’être – qui quitte la Californie avec pourtant un superbe pactole de 250000$ empoché par Meehan qui en rétrocède libéralement à chacun des quatre Anglais… 1000.

À l’évidence, avant de s’atteler au successeur, déjà attendu par les fans, de Sabbath Bloody Sabbath, sorti à la toute fin 1973, un bilan financier s’impose. Il ne présente aucune complexité comptable : c’est un naufrage. Mais pas pour tout le monde : les Anglais découvrent qu’ils se sont fait flouer par Meehan dans la plus pure tradition du rock « sixties » et de ses managers véreux, qui récupèrent la mise sans que la faute leur revienne pénalement. À la décharge du groupe, dont la candeur peut paraître coupable, le management a toujours tout pris en… charge. Besoin d’un peu de cash ? Meehan pourvoie les liasses. Une voiture, un appartement, une maison ? Meehan s’en occupe. Des doutes tiraillaient pourtant depuis quelques mois les quatre lads de Birmingham dont une propension toute britannique à éviter l’affrontement direct, alliée à la torpeur lénifiante d’une consommation très récréative d’herbe, épuisaient toutefois les velléités d’investigation et, plus encore, de rébellion. Et puis, des scrupules les travaillaient : Meehan est celui qui, au sein de la Worldwide Artists, avec son associé Will Pine, leur a ouvert l’Amérique et les a propulsés au sommet des charts. Épaulé par son père, manager également (avec qui il partage singulièrement le même prénom), l’homme est certes un franc-tireur qui n’a pas craint, en 1970, de coiffer au poteau le redouté Don Arden, un manager mafioso aux méthodes expéditives, alors en lice pour reprendre les rênes de Black Sabbath, soustraites sans ménagement des mains de son tout premier manager, Jim Simpson, aux ambitions jugées trop locales. Tableau chargé ? Ajoutons-y encore qu’Arden est le père de Sharon, la future madame Osbourne, qui deviendra en 1980 la manager de la carrière solo d’Ozzy et se mettra ainsi en concurrence directe avec le nouveau Black Sabbath mené par Ronnie James Dio… mais aussi avec son propre père, peu enamouré de son beau-fils.

Somme toute, le groupe est subitement contraint de composer avec une nouvelle réalité : il ne possède rien… du tout. Pire encore, ses enregistrements même ne lui appartiennent pas. Meehan est donc congédié au lendemain du Cal Jam ’74, sans autre forme de procès – ou plutôt, de longues procédures commencent, le manager refusant sans surprise de tuer la poule aux œufs d’or tandis que Simpson, soutenu financièrement par un Arden revanchard, attaque le groupe sur un autre front, pour rupture de contrat abusive. La suite de la success story maline s’annonce ardue, sinon tout à fait compromise.

Janvier 1975. Neuf longs mois après sa consécration au Cal Jam ’74, le groupe se cloître quelques jours dans le manoir d’Ozzy à Ranton, dans le Staffordshire, à 50 kilomètres au nord-ouest de Birmingham. Un retour à la maison qui ne dit pas son nom, au plus près de la ville natale des quatre Anglais et de leur groupe : s’il s’agit évidemment – enfin ! – de composer et répéter avant les sessions d’enregistrement du nouvel album prévues dans le nord-ouest londonien le mois suivant, le premier objectif est aussi, plus modestement, de se retrouver et de se serrer les coudes. Black Sabbath, désormais sans manager attitré, a laissé 1974 derrière lui, sans une seule note enregistrée de toute l’année – une première dans l’histoire du groupe, après ses cinq albums en trois ans.

« Concerned, tired, drunk, stoned » (« préoccupés, fatigués, bourrés, cramés ») : c’est Geezer qui résume ainsi l’esprit des sessions qui débutent en février aux Morgan Studios, à Willesden, déjà pratiqués pour Sabbath Bloody Sabbath, écrins du tout premier 24-pistes du pays. Secondé par Robin Black, l’ingénieur du son Mike Butcher est promu producteur, cornaque des sessions nocturnes, au gré des présences erratiques des membres du groupe, tue le temps en jouant aux fléchettes avec Charlie Watts, de passage. Un bar, sur place, la « sweet leaf » en fidèle compagne, et la cocaïne à profusion plongent le groupe, déjà assommé par la situation, dans une atonie salutaire qui en resserre les rangs et lui permet de confiner ses explosions dans ses enregistrements. Black Sabbath va ainsi recouvrer son unité et trouver son salut – peu diabolique – dans sa propre musique : « c’était eux contre nous » dira Ward.

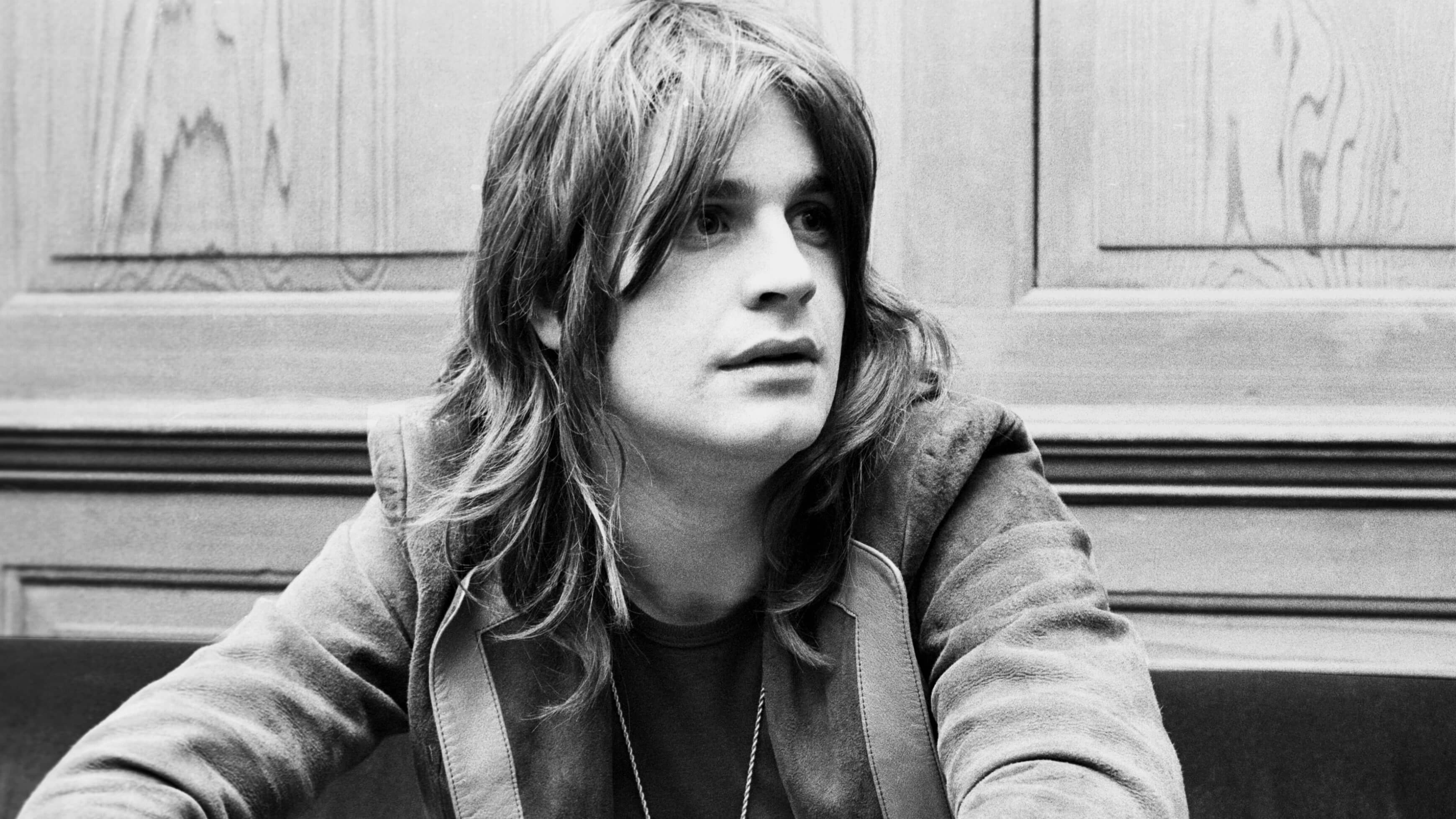

Dès le titre d’ouverture, « Hole in the sky », l’assurance du groupe, qui ne cherche pas l’effet mais assène une vérité impérieuse, celle de sa seule colère, force le respect – un mot peu associé jusqu’alors, et à peine davantage depuis, au Sab’. La déflagration est si magistrale, si économe en moyens, le son si monumental, l’unité des quatre Anglais si manifeste, que c’est une jubilation instantanée pour l’auditeur. Instantanée… ou presque : comme sur Black Sabbath et sur Masters of Reality, une antichambre sonore la précède, ici sous la forme d’une brève discussion de studio, à peine audible. S’y discernent ce qui semble être un bourdonnement d’amplis, comme au début du « Black Dog » de Led Zeppelin, puis un cri glaçant dans lequel a pu être distingué le mot… « chicken ! ». C’est (moins ?) prosaïquement, « attack! » qui est en fait hurlé par le producteur Mike Butcher depuis ses consoles – une private joke potache inspirée d’un manager qui haranguait ainsi ses poulains sur scène. Un « one two three four » enfoui et un riff sur deux cordes, au son terrible, détone enfin et conduit un boogie caracolant, éclaboussé de cymbales, sur un shuffle entêté au groove subtilement décalé de Ward qui se surpasse sur le break multi-tempo. La métamorphose du groupe, enragé, est phénoménale. Ozzy, surtout, n’a jamais aussi bien chanté et avec une telle détermination, certes poudrée : lui qui collait à la roue des riffs, calquait son chant sur leur mélodie, s’en affranchit désormais, prend les commandes de la composition et la surplombe. Pour la première fois, mais pas la dernière sur Sabotage, c’est lui tout autant que Tony qui assurent la combustion. C’est, en bref, rien moins que la naissance d’un chanteur.

Une fin tranchante et abrupte déclenche un interlude acoustique de 49 petites secondes, en entrelacs hispanisants et guitares légèrement dissonantes. Son titre, « Don’t Start (Too Late) », doit se comprendre comme un dialogue entre le tape operator David Harris (« Ne commencez pas ! »…) et le groupe blagueur, prompt à jouer avant de pouvoir être enregistré (… « trop tard ! »). Micro-composition plus heureuse que les « Embryo » de Masters of Reality et « FX » de Vol. 4, malgré de mêmes objectifs de cache-misère, elle sert en fait, selon Iommi, d’introduction au titre suivant.

Ce titre, « Symptom of the Universe », d’une violence inouïe, est un sommet de l’œuvre sabbathienne et déploie sans nul doute le plus beau riff de Iommi, pourtant peu pingre en la matière. Délivré sur une Gibson SG accordée, comme la basse, bien en-dessous de la normale, d’une brutalité sonore exceptionnelle, pétrie de la furie de Iommi, son riff lovecraftien sur deux cordes, staccato d’airain et notes étouffées à la paume, métisse la noirceur de « Black Sabbath » et la pulsation de « Paranoid » pour offrir à la New Wave of British Heavy Metal, mais aussi au thrash qui y puisera son identité, leur confession de foi commune. Sa portée est proprement historique : les précédents proto-thrash affleuraient certes dans « Stroll On » des Yardbirds, « Hard Lovin' Man » de Deep Purple, « Paranoid » (démarqué du « Communication Breakdown » de Led Zeppelin) et « Children of the Grave » de Black Sabbath lui-même. Mieux : à l’été 1974, Queen avait dégoupillé l’ébouriffant « Stone Cold Crazy », titre headbanger à fragmentation qui unira dès lors les destinées de Brian May et Iommi. Tissé dans le Diabolus in musica, « Symptom of the Universe » y ajoute la sombre majesté du triton, le chant tourmenté d’Ozzy, la basse grondante de Geezer et les roulements dantesques de Ward qui rosse ses fûts, ébroue frénétiquement ses charleys et s’autorise d’irrésistibles échappées rythmiques tribales. C’est, du reste, la seule fois sur Sabotage où le batteur, émancipé lui aussi des riffs de Iommi, retrouve sa patte originelle, celle de Paranoid où il commentait les riffs de guitare et en comblait les silences dans une translation du call and response blues. En 3 minutes 30, le groupe avait gravé un classique. Deux surprises encore : une accélération insensée d’Iommi, d'une vélocité inattendue, impeccablement reproduite plus tard sur scène par l’intéressé, qui fera elle aussi les délices de la NWOBHM ; puis une coda acoustique, aux improbables confins de la samba et du jazz, puisée dans la jam électrique « Sometimes I’m Happy » jouée par le groupe sur scène, lacéré du chant criard et forcé d’Ozzy.

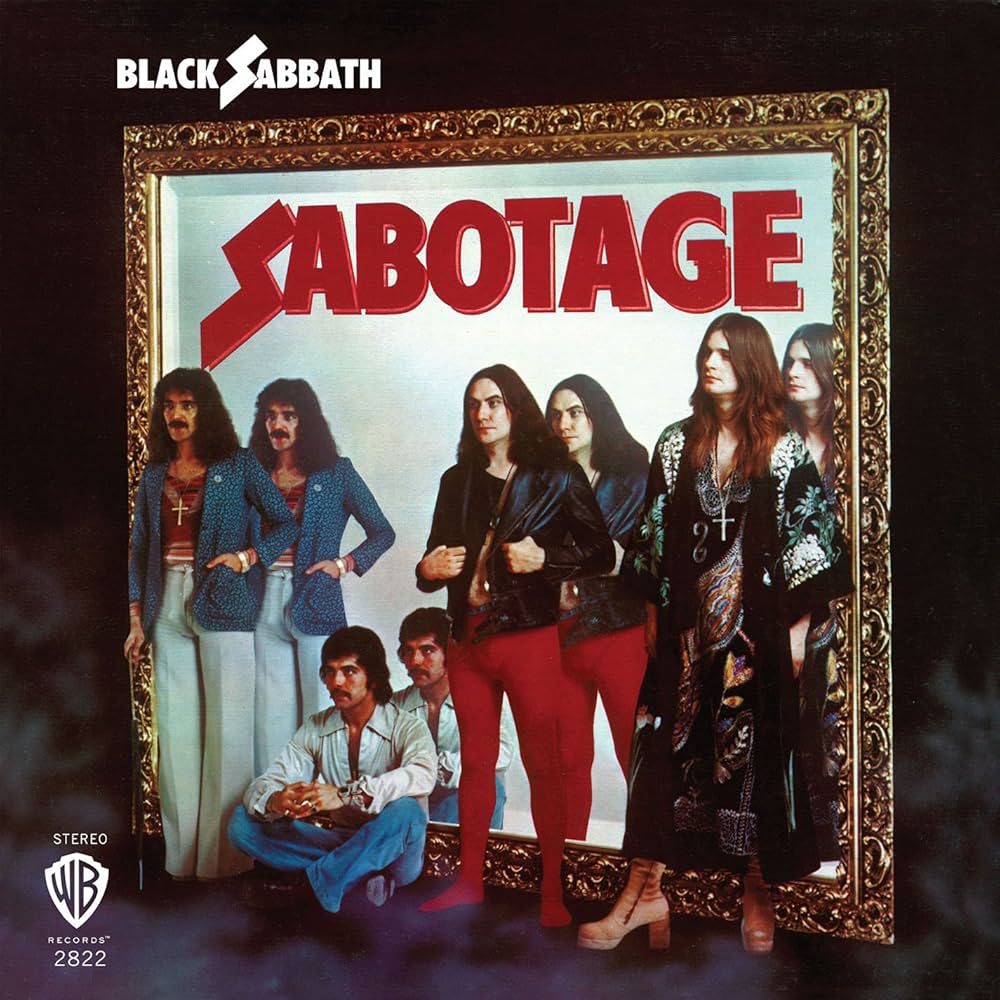

Dans ces seuls trois titres se mesure la prodigieuse ténacité créative d’un groupe qu’une justice tout en griffes débusque quotidiennement de son studio, saturant son imaginaire artistique de procédures, l’assaillant d’assignations, de déclarations sous serment et d’ordonnances. Soucieuse de se tenir à l’écart des tribunaux, Warner, sa maison de disques, lui apporte certes son soutien financier mais, en refusant d’engager sa propre responsabilité, endette de fait Black Sabbath (dont le comptable vit aux… Bahamas) pour le reste de la décennie et écrase l’album en cours du poids de sa créance. Le moral se plombera davantage encore quand Meehan se verra attribuer une somme colossale (non officiellement divulguée) et Simpson 35000£ (27500£ à la charge de Meehan, 7500£ à celle du groupe) pour ruptures de contrat abusives. Un redressement fiscal viendra élégamment compléter ces sanctions. Le tour manager Mark Forster (ancien employé de… Meehan) assurera, avec d’autres, l’intérim du management. Maigre consolation, le titre de l’album en est tout trouvé, avec, comme pour Sabbath Bloody Sabbath, l’astuce de la paronomase mais aussi la maladresse d'une police de sinistre mémoire : c’est bel et bien un « sabotage » artistique que subit Black Sabbath, contraint, pour sa survie, à la réussite commerciale.

Le sursaut artistique est surtout le fait de Iommi. Si les paroles sont traditionnellement dues à Geezer qui aborde ici d’ambitieux thèmes (nucléaire, environnement, maladies mentales, amour, Jésus et… sens de la vie), non sans réussite et loin des topos diaboliques supposés, c’est bien le guitariste qui, seul, ses camarades au pub du coin, cherche le riff, traque la composition, s’investit dans la production aussi, au risque du perfectionnisme obsessionnel – et des dépassements budgétaires. Il définit tôt la feuille de route de Sabotage : « un album de rock ». De « rock », pas de « hard rock » ou de « heavy metal », n’est-ce pas… Ce retour au rock brut, deux titres l’assureront.

Le premier d’entre eux, « Thrill of it all » fait dès la première écoute l’effet d’une composition pleinement maîtrisée, là où « Symptom of the Universe » se voulait jaillissement magmatique infernal de son seul riff. Ici, un riff sombre et lent, vite déchiré d’un solo plaintif de Iommi sert de brève ouverture, abandonnée au profit d’un autre riff, abrasif et haché, aux respirations menaçantes, évoquant AC/DC, la tonalité basse en plus. Ozzy, décidément en confiance, lâche un cri d’enthousiasme spontané et semble prendre du plaisir à chanter – moment rare en rock « dur ». Si Ward y est encore fabuleux, la discrétion de Geezer, les claquements de mains, un synthétiseur envahissant, la mélodie reprise par la guitare font qu’une ambiance FM prévaut, malgré un excellent solo final de Tony, imbibé de blues – ce blues, les initiés le savent, si important chez Black Sabbath. Le groupe, en veine, dut d’ailleurs réenregistrer complètement ce titre dont le master avait été effacé par mégarde par Harris, le tape guy, qui sera crédité comme « tape operator and saboteur »...

« Am I Going Insane? (Radio) », second titre aux visées plus basiques, est aussi celui du quiproquo – ou du lapsus, c’est selon, et peut-être même du désaveu. Sa mention « radio », placée entre parenthèses comme une note interne, semble assumer, au nom du groupe, l’orientation FM d’une composition qui en a certes les attributs : ritournelle au synthétiseur en guise de riff (en fait un Moog joué par Ozzy, dont, à la grande douleur de ses camarades, c‘était alors la marotte), chant délaissant les hauteurs « hard » puis – diablerie ultime – un refrain, traditionnellement non grata chez Black Sabbath, copieusement répété. Tout pop qu’il puisse sonner, le titre n’est toutefois pas sans originalité, à commencer par sa progression d’accords qu’Ozzy, peu enthousiaste, a pu comparer à celle d’un groupe… « mexicain, du genre Guacamole Joe and his Tequilas ». Le chanteur est pourtant l’auteur principal de ce titre très personnel, censément composé en vue d’un album solo alors en projet (vite avorté), où, sur une mélodie de sa création et avec des chœurs aux harmonies inhabituellement soignées, il s’interroge sur les premières atteintes d’une folie supposée, dans une veine autobiographique toute nouvelle. C’est aussi en ce sens, inattendu, que doit se comprendre le mot « radio » et dans la société anglaise Radio Rentals, qui proposait ses services de location de radio, qu’il faut en chercher l’origine : détourné par le slang anglais de l’époque, « radio rental » se substituait sur le mode des rimes cockney au mot « mental », de sorte qu’être « radio rental » puis « radio » tout court, c’était être « mental » – « cinglé », en bref. L’allusion avait peu de chance d’être comprise par une bonne partie du public britannique, et aucune par celui des États-Unis et d’ailleurs, si bien qu’en définitive, pour la majorité, le mot semblait claironner bien maladroitement ses fins commerciales. Ajoutons qu’Ozzy, dès la deuxième phrase, lâchait astucieusement le mot « paranoid », comme un clin d’œil marketing au hit du groupe, et la messe (noire) était dite : Black Sabbath a vendu son âme, et même pas au Malin, veau d’or plus que vaudou ! Le malentendu linguistique dissipé ou non, reste un titre… pop, à la mélodie simple et accrocheuse, dont les musiciens semblent se désengager : Iommi s’y fait discret, la pulsation de basse en octaves de Geezer et le jeu, comme par défaut, de Ward, semblent à distance d’une composition non investie mais accompagnée. N’importe, le titre vaut surtout pour sa confirmation : Ozzy est enfin le chanteur de compositions qui ne lui sont plus supérieures et beaucoup, à commencer par Ward, y ont entendu l’annonce de sa carrière solo frémissante.

Trois ultimes compositions se fraieront un passage dans ces éprouvantes sessions, de rares échappées avec les amis en chassant parfois le spectre judiciaire – John Bonham, batteur de Led Zeppelin, fan de « Supernaut » sur lequel il a jammé avec le groupe, passe chez Geezer lui faire écouter un titre prometteur, « Kashmir » – … pour mieux laisser place à de nouveaux déboires (une – nouvelle – crise cardiaque de Ward). Iommi se réfugie dans la complexité, celle, technique, des consoles de mixage mais aussi celle des compositions ambitieuses, contredisant ses vœux d’un album « rock ».

« Supertzar » est, de loin, le titre le plus surprenant d’un album qui ne ménage pourtant pas ses effets en matière de liberté artistique. Composé dans son salon par Iommi, sa femme à la harpe et un Mellotron (instrument né… à Birmingham !) en renfort pour les chœurs, l’instrumental est porté par un souffle épique, wagnérien, tolstoïen (voire transylvanien) et débonde un imaginaire cinématographique en diable. Le groupe ne s’y trompera pas, qui en fera l’introduction – enregistrée – de ses concerts, sur le modèle du « Also Sprach Zarathustra » d’Elvis. En studio, c’est la débauche prog-rock, dans l’esprit des Tubular Bells de Mike Oldfield et Atom Heart Mother de Pink Floyd mais aussi sous l’influence insoupçonnée de Frank Zappa, fan, lui aussi, du titre « Supernaut » et qui envisagea de produire le groupe : harpe, Mellotron, piano, glockenspiel et (vrais) chœurs, arrangés par Will Malone, de l’English Chamber Choir, invité à l’insu d’Ozzy… qui crut s’être trompé de studio quand il y découvrit les chanteurs ! Iommi parvient à soumettre à un riff funèbre et une envolée chromatique lancinante un titre déjà encombré dans lequel Ward entendait un « chant démoniaque » et Ozzy, qui l’appréciait pourtant peu (mais en reprendra le principe dans son propre « Diary of a Madman »), « le bruit de Dieu dirigeant la bande originale de la fin du monde ».

Approchant les dix minutes, « Megalomania » serait, selon Iommi, le premier titre de « progressive metal ». La formule peut être contestée, autant que la primeur (« Fairies Wear Boots » ou, avant, « 21st Century Schizoid Man » de King Crimson) mais aucun doute : les musiciens se sentent et se savent meilleurs, veulent pousser plus avant, quand Ozzy y renâcle. Il y est pourtant inventif, imaginant des gimmicks vocaux fantomatiques, tirés de sa passion du moment pour L’Exorciste de William Friedkin, sous forme de répétitions en fade in (« I hide », « obsessed ») et « cris primaux » (« sting me ! », « suck me ! ») à jamais associés au titre autant que les riffs de Iommi. Ceux-ci restent élémentaires et efficaces dans une composition élaborée qui, bercée en introduction par un ressac mélancolique, convoque une cowbell et un piano bastringue (aussi inapproprié que celui du « Civil War » de Guns N’ Roses) et s’achève en un maelström sonore de Mellotron et de guitares.

Le « sabotage » de Meehan méritait à l’évidence un titre en ciblant férocement l'auteur, quitte à le réfuter du même coup par sa propre perfection. Ultime titre de l’album, « The Writ » (« l’ordonnance ») est la charge d’Ozzy, exceptionnellement à la plume, contre son manager, jamais nommé, toujours identifié. Il se fond dans la coda de « Am I Going Insane? (Radio) », un rire sardonique glaçant, bricolé par Butcher à partir d’une cassette anonyme trouvée en studio. Rire de bébé, de Jessica, la fille d’Ozzy, de son fils Louis (pas encore né…) et/ou d’un curieux ami australien, les souvenirs se contredisent mais l’effet, quoique caricatural, est saisissant. Geezer, pour qui c’est l’intro du titre (et non l’outro du précédent), l’enrichit d’une introduction musicale, dans la lignée de celle de « N.I.B. », sa basse wah-wah caoutchouteuse noyée de flanger déversant d’éloquents borborygmes. Dès son entrée, superbe, Ozzy laisse éclater colère, frustration, dépit et amertume et livre une performance pure et crue, avec son meilleur chant, le plus puissant et le plus haut aussi. Lancées par une assertion toute américaine (« The way I feel is the way I am »), ses paroles, qui se veulent thérapeutiques, sont particulièrement acides (« a poisoned father who has poisoned his son »), manient l’ironie (« Are you Satan, are you man ») mais se finissent sur une note positive. Si le thème parcourt le corpus rock – « You Never Give Me Your Money » (Beatles), « Complete Control » (Clash), « The Great Wall of China » (Billy Joel), « Death on Two Legs » (Queen), « The Moneygoround » (Kinks) et tant d’autres, celles du groupe comprises (« Sabbath Bloody Sabbath » et… « Megalomania ») –, Ozzy lui donne une puissance émotionnelle unique, vole la vedette à la Gibson SG et lorgne vers une carrière solo. Un ghost-track , « Blow on a Jug », courte parodie éméchée de Mungo Jerry, enregistrée à l’insu d’Ozzy, qui souffle dans une cruche de cidre, et de Ward, au piano, est incluse.

Sabotage sort enfin le 28 juillet 1975. Même à une époque à l'indulgence esthétique insurpassée, la pochette frappait par sa laideur inouïe. S’inspirant de La Reproduction interdite de René Magritte, comme, plus tard, Brian Protheroe (I/You), Roger Daltrey (One of the Boys) et Christopher Cross (Doctor Faith), invalidant au passage la consigne implicite du titre, la pochette donne à voir les quatre Anglais dos à un miroir qui renvoie leur réflexion de face et non de dos, comme la logique le voudrait. À peine moins repoussant, le verso reproduit à son tour l’astuce… ou le sabotage. L’idée, plutôt intéressante, avait été soufflée par Graham Wright, le roadie de Ward mais en lieu et place des couloirs du château gothique envisagé, c’est dans un studio de Soho que l’agence néerlandaise Cream avait organisé le shooting. Supposant une réunion de travail, les Anglais s’y étaient présentés sans façons, Ozzy en improbable tenue japonaise (« a homo in a kimono », dira-t-il) et Ward, en jean sale et sans sous-vêtements. Il empruntera, pour la postérité, les collants de sa femme mais, son intimité visible, se résoudra à enfiler le caleçon à motif vichy fétiche d’Ozzy…

L’accueil est mitigé, à quelques exceptions près, comme Rolling Stone qui y voit le meilleur album du groupe. C’est en tous cas leur premier à ne pas devenir platine aux États-Unis (il ne sera « or » qu’en… 1997) et à disparaître rapidement des charts. Six mois de tournée en Europe et aux États-Unis ne renfloueront pas les caisses. En décembre 1975, Meehan frappe fort avec la première compilation de Black Sabbath, We Sold Our Soul For Rock’n’Roll, piochant jusqu’au « Am I Going Insane? (Radio) » de Sabotage, vicieusement cannibalisé cinq mois après sa sortie. Black Sabbath mettra encore quatre ans à mourir pour mieux renaître dédoublé, Dio en nouveau chanteur, Ozzy en solo, avec un succès… doublé pour chacun – et un retour financier favorisé par une NWOBHM révérante. Iommi : « On était si crédules, sur tout... Tout ce qu’on voulait, c’était jouer et partir en tournée partout et puis aller en Amérique et tout ça… »